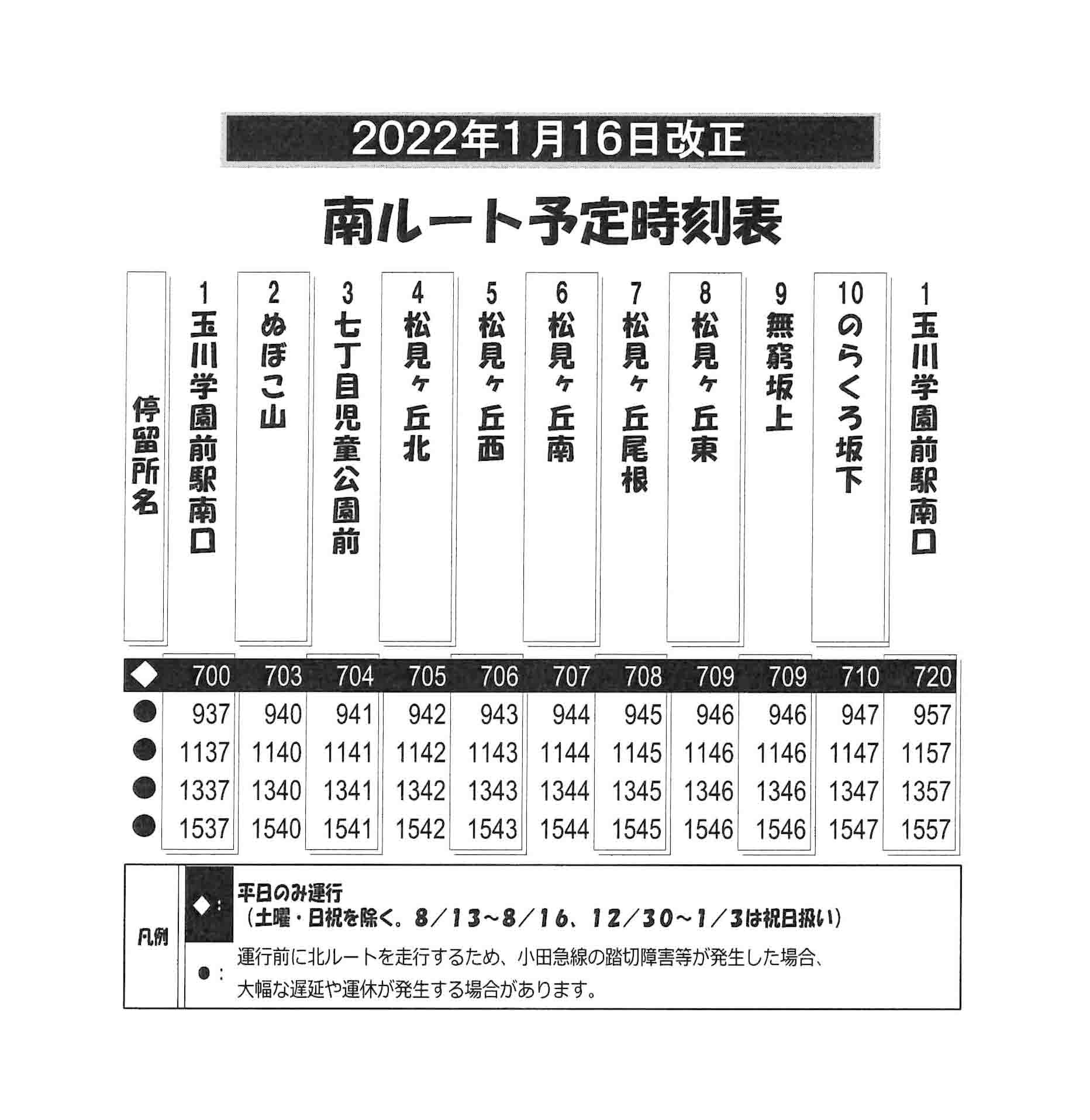

詳細は町田市ホームページにてご確認ください。

▼

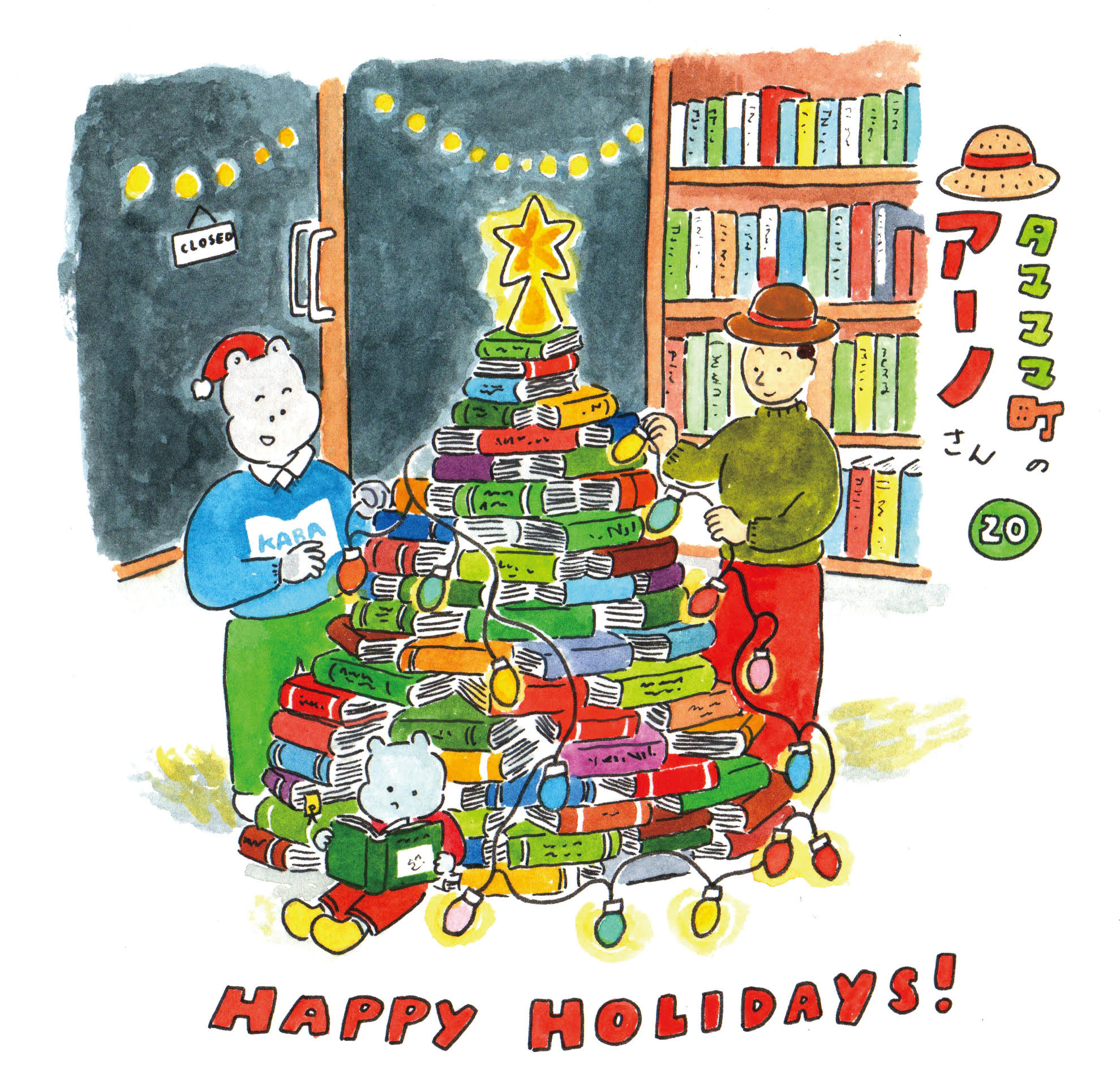

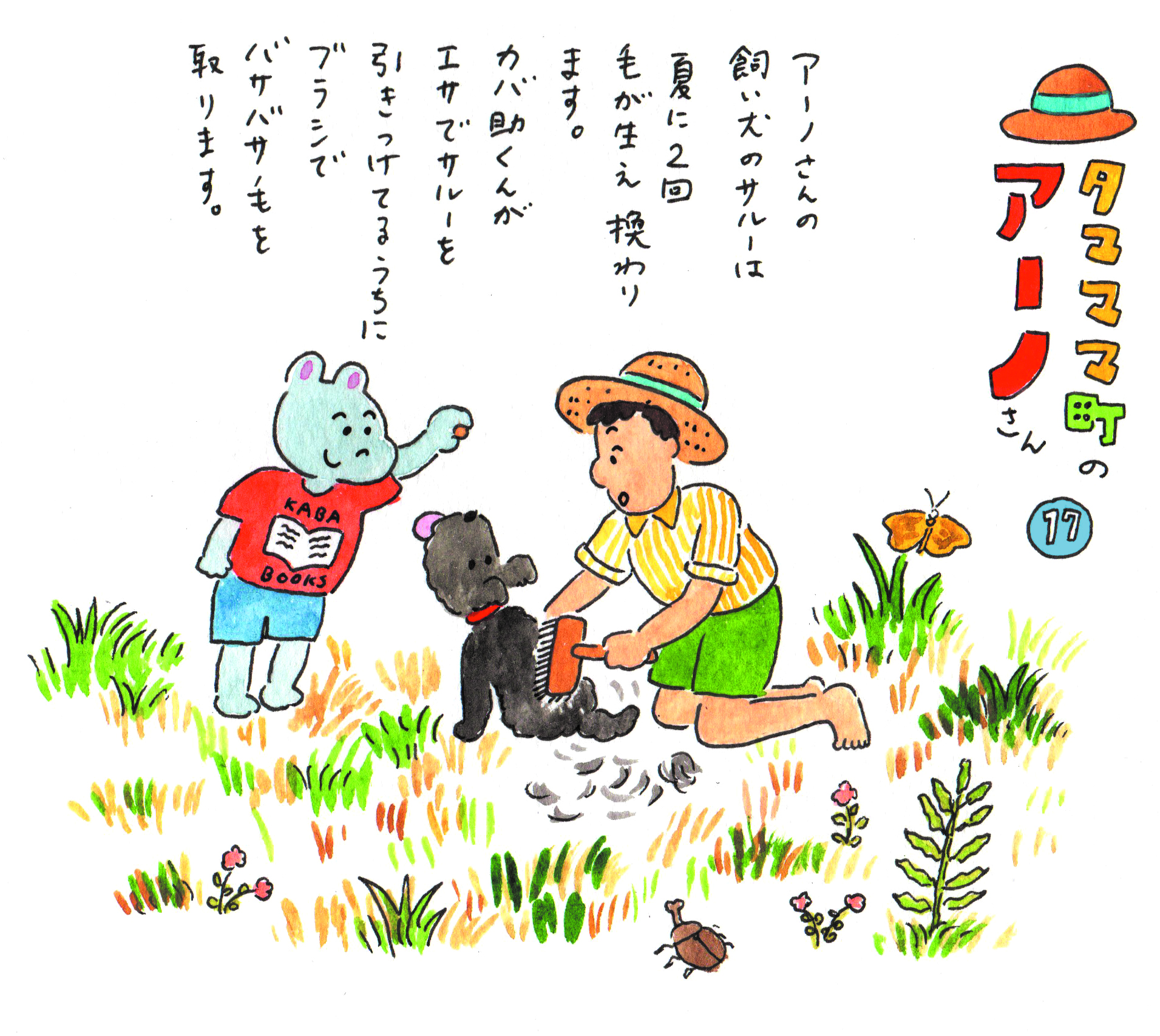

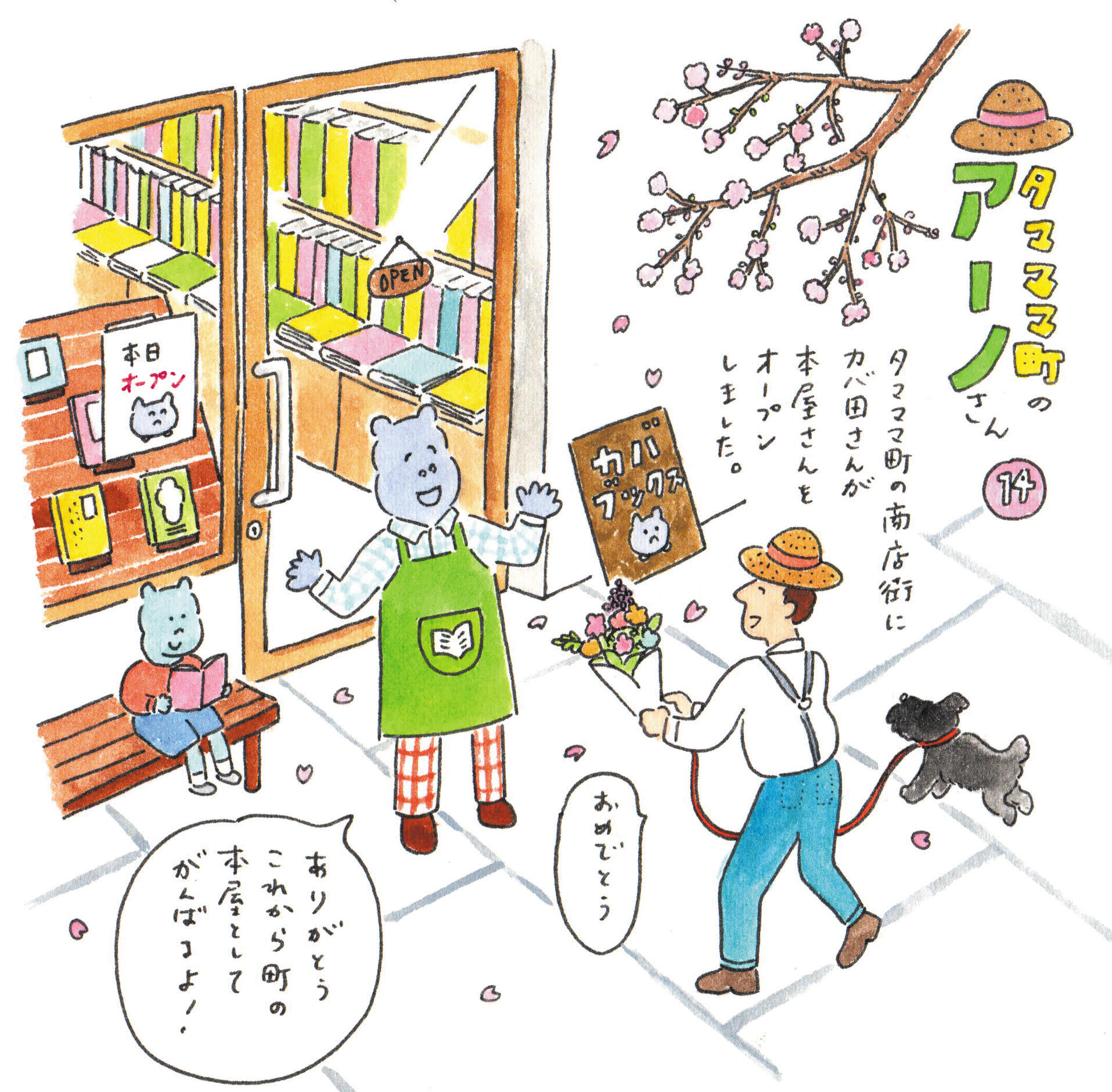

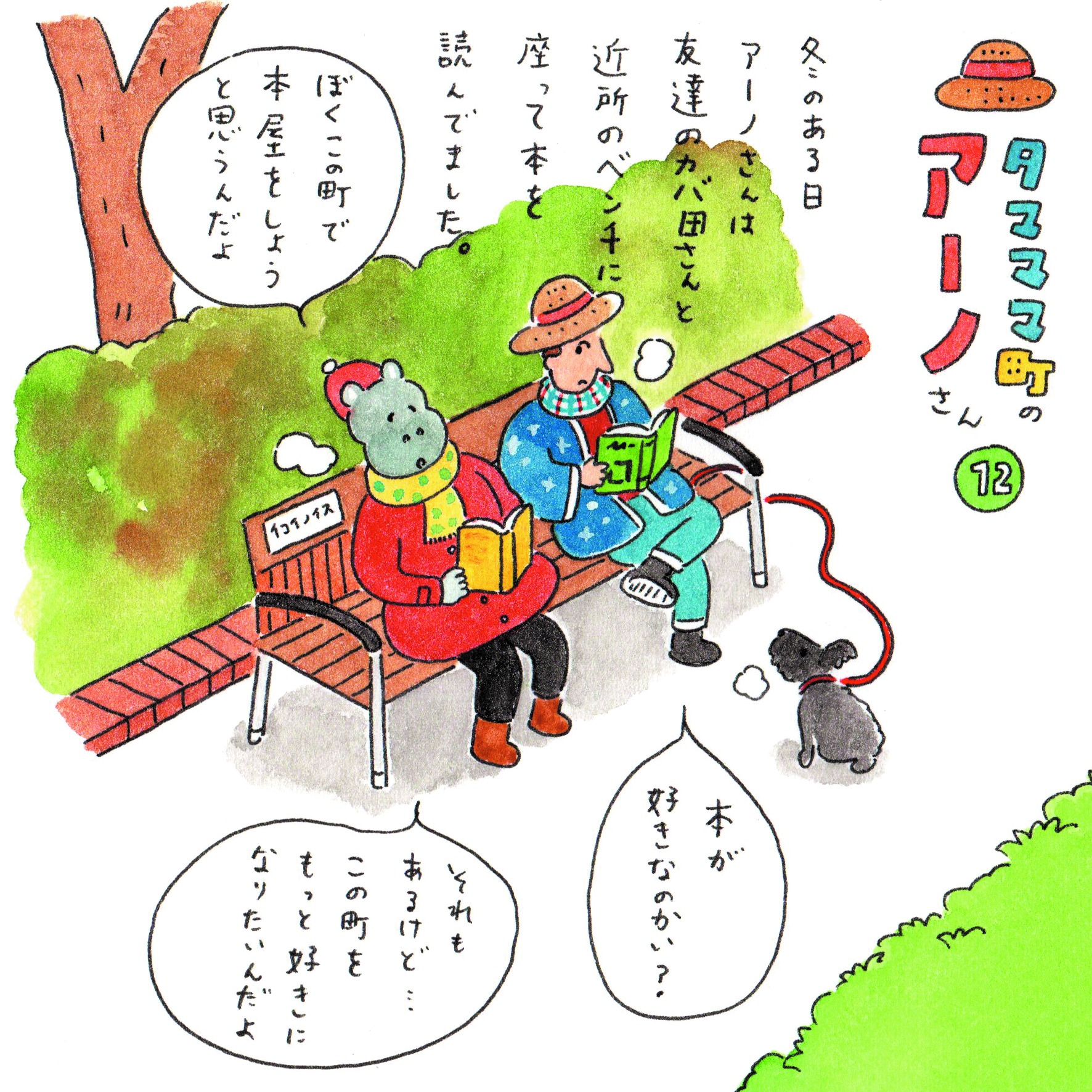

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

ロシアの作曲家、リムスキー・コルサコフの『クマバチは飛ぶ』は誰もが聴いたことがあると思います。クマバチがブブブブブと大きな音を立てながら、せわしなく飛び回る様子が表現された小曲です。

ミツバチの三倍はある大きな体で、しかも黒くて毛むくじゃら、手足もずんぐりとしたクマバチがそんなふうに飛んでいたら、たいていの人はびっくりしたりおびえたりするでしょう。しかしクバマチはとても温厚で、自ら人を刺すことはありません。ひたすら花の蜜を集めている一生懸命な性格で、動いている人を仲間と間違えて近寄ってしまうちょんぼをよくする愛らしいハチです。

体のわりには小さな羽なので疲れやすいのか、たまに道路に落ちているので、私は素手でそっと拾い上げて花のところに戻します。今までクバマチに怒られたり刺されたりしたことはありませんが、みなさまがもし拾われる時には、念のためハンカチや葉っぱなどをお使いになることをおすすめします。

文・画 村山尚子

ぺんぺん草は春の七草のひとつ、なずなの別名です。春になると細長い茎のてっぺんに白くて小さな花が集まって咲き、とてもかわいらしいです。茎の途中にはいくつもの柄が出ていて、先には実がなっています。その実のかたちが、三味線をぺんぺんと鳴らす撥(ばち)に似ているので、そのような別名がつきました。しかし私にはその実がハートに見えます。春風に吹かれてゆらゆらと揺れるたくさんのハートを見ていると優しい気持ちになります。

冬の間、ぺんぺん草の葉っぱは土の上で放射状にぺたんこになって過ごします。なるべく多く太陽を浴び、栄養をどんどんと根にためるためです。そして暖かくなってくると、その栄養を使って、新しい茎は放射状の中央から伸びてきます。次世代を思うハートにあふれたこの営みに、私は感動をおぼえます。

道ばたや広場などこの町のあちらこちらにもぺんぺん草は見られます。ぜひ探してみて下さい。

文・画 村山尚子

おさんぽ中のわんちゃんが目を合わせてくれて、さらにしっぽまで振ってくれたら私は声をかけずにはいられません。そして「かわいいですね」「お名前はなんですか?」「男の子ですか、女の子ですか?」と飼い主さんとやりとりをしているうちに、道でお会いすればごあいさつする仲となり、お茶までご一緒するようになるなど、わんちゃんがご縁をつくってくれたことも多々あります。

この町のわんちゃんは飼い主さんに愛情をいっぱい注いでもらっているので、お行儀もよく情緒も安定しているように思います。私が声をかけても、いらいらしたりおどおどしたりしないので大変ありがたいです。

「わんわんパトロール」という活動がこの町でスタートしました。わんちゃんたちがおさんぽをしながら町内の防犯や安全のために目配りしてくれているのです。目印であるオレンジ色のプレートを首輪やリードにさげながらパトロールに勤しむ姿は、いつにもましてりりしく感じられます。

文・画 村山尚子

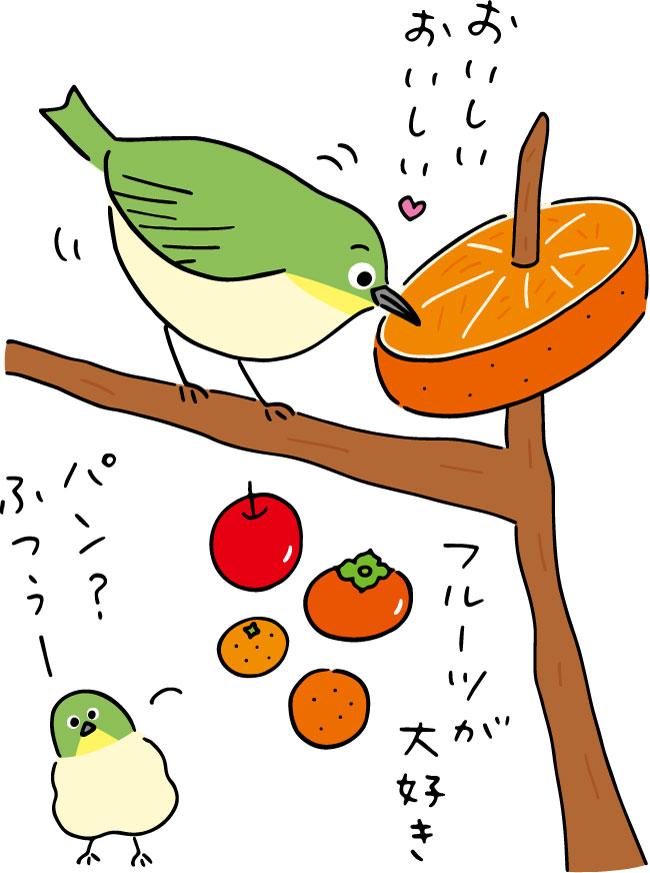

メジロは、この町では一年中見られます。目のまわりに白いふちどりの模様があるのが特徴です。抹茶色のまるっこい体で枝をちょこちょこと跳びはねている姿はとても愛らしいです。

みかんやりんごなどのフルーツが大好きで、それらをカットして庭の木の枝に刺すと、すっ飛んで来て食べます。さほど警戒心はないようで、私が窓を開けてじっと見ていても気にしません。カメラを構えながら一メートル手前までゆっくりと近づいても逃げません。かわいらしい見た目とはうらはらに神経は結構図太そうです。ヒヨドリが食い散らかして地面に落とした泥だらけのフルーツもうれしそうについばむほどです。

スズメはパンくずが好物ですが、メジロはそうでもないようです。庭にパンくずしか置いていないと「な~んだ、今日はフルーツはないのか~」と不服そう。そして「まあ、いいけどさ~」と仕方なさそうにパンくずを食べます。

文・画 村山尚子

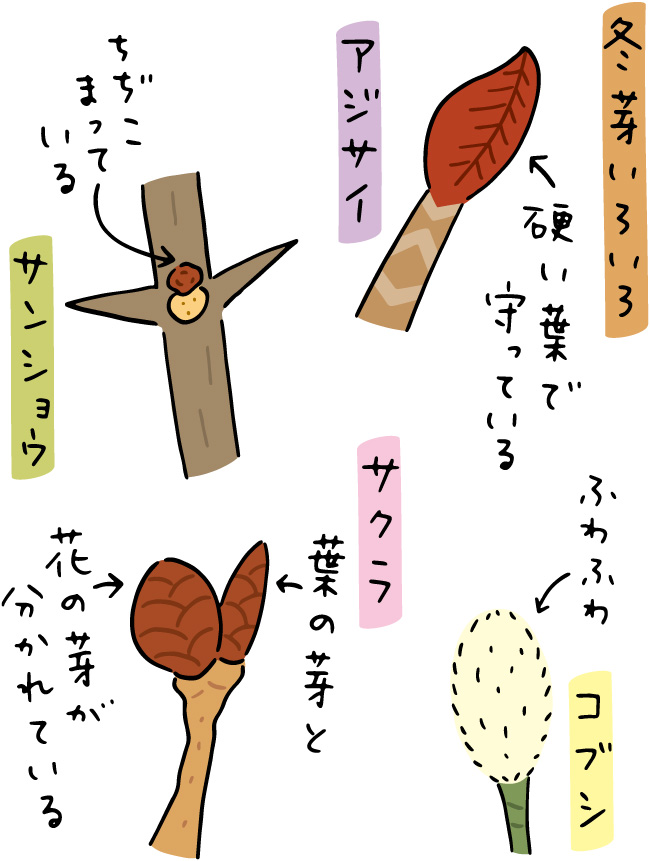

木々の冬芽を観察しながら散歩をするのも、この町の冬の楽しみのひとつです。小さな冬芽の中には花や葉のもとがつまっています。それらを寒さから守るため、冬芽はおのおので工夫をしています。羽織のような薄い鱗を何枚も重ね着しているものもあれば、硬い葉を鎧のようにまとっているもの、ふわふわの毛のコートを着こんでいるものもあります。また、風に当たる面積を少なくするために小さくなってちぢこまっているもの、乾燥を防ぐためにぬるぬるとした保湿剤を塗っているものもあります。

木々は冬の厳しい環境で無理に生長するのではなく、冬芽をつけたまま、じっとしていることに決めました。そして春になり気候がよくなったら、ためこんでいたパワーを一気に使って、葉を茂らせ花を咲かせるのです。

しっかりと時機をとらえ、あわてることなく備えながら待つという姿勢は私たちも学ぶべきところがありそうです。

文・画 村山尚子

十一月下旬のある一日に、粉雪のようなものがいっせいに宙をふわふわと飛びます。住宅街でも商店街でも見られます。それをすくうようにして優しく手に乗せると、体に白い綿のようなものをまとった小さな虫であることがわかります。羽のあるアブラムシの一種で、雪虫または綿虫と呼ばれています。井上靖の小説のタイトル『しろばんば』もこの虫をさします。

彼らは風のない穏やかな日を選び、春夏を過ごした木から、冬用の木に引っ越しをしているのです。ちなみに、この綿のようなものは何かというと、雪虫のおしっこは甘いので、それが体にくっついてべたべたしないよう、水をはじくロウソクのロウに似た素材のものをあらかじめまとっているのです。非常に用意のいい虫たちです。

雪国では雪虫が飛ぶと初雪が降るといわれます。雪のあまり降らないこのあたりでも、私の統計によれば、その数日後にぐっと冷え込みます。

文・画 村山尚子

野菊は野生の菊の総称で、花の色、花びらや葉のかたちなど多様な種類があります。

私の散歩道には、毎年秋になると脇の花だんに色とりどりの野菊が揺れています。「歩いている人が少しでも喜んでくれたら」と、すぐ近くにお住まいの方が庭の野菊をこちらに移して下さっておられるのです。

花の色が黄色や白のおなじみのものもあれば、穏やかな淡い紫色、めずらしいレンガ色のものもあります。花が寄り集まって咲く野紺菊(のこんぎく)に、花びらが細くて雅やかな嵯峨菊(さがぎく)、さらに細くて糸のようにふわふわとした藤袴(ふじばかま)も。

私が足を止めて見とれていると、「気づいて下さってありがとう」と、その方はとてもうれしそうにされます。野菊の風景もさることながら、そういったことをして下さる方々の心の綺麗さにも、私は「じーん」となります。

文・画 村山尚子

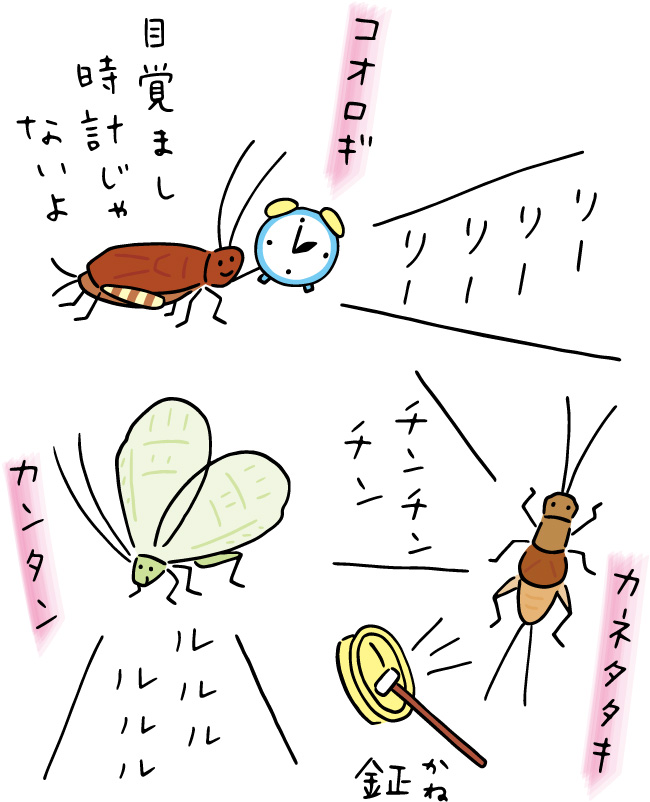

リーリーリーリーリー……。夜中二時、タイマーのような大きな音で目が覚めました。しかし枕元の目覚まし時計の音ではありません。起き上がり、音のもとを探ってみると、それは玄関のげた箱の下から聞こえます。そしてそこには金時豆のようなかわいらしいコオロギが。小さい体でよくこんな大きな声が出るものだと驚きました。

カネタタキ、カンタン、スズムシ、マツムシ、クツワムシなど、草木豊かなこの町では、秋になるとさまざまな虫の声が聞かれます。鳴いているのはオスのみ。メスたちにモテたくて、かっこよく鳴いてみせているのです。

人家の中に迷いこんでしまうこともしばしば。いくらここで鳴いていてもすてきな出会いなどあるわけもないので、私はつかまえて外に戻します。しかし素手でつかまえようとすると、彼らは意外とすばしこく、ぴょんと跳ねたりもします。ビニール袋などに優しく追いこむ方法がよいようです。

文・画 村山尚子

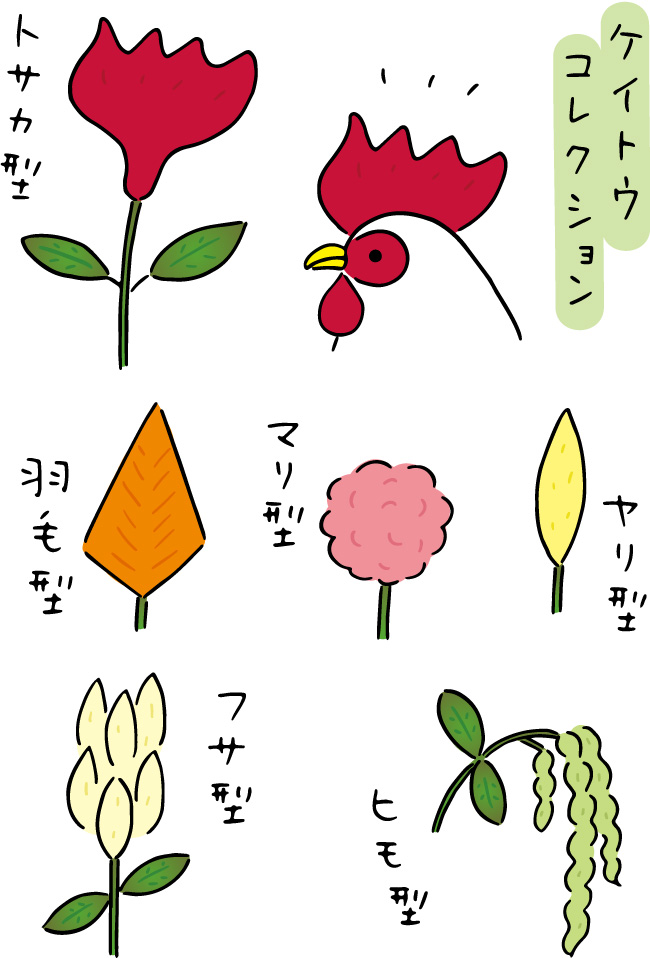

夏から秋にかけて咲くケイトウは、ニワトリのとさかに似ていることから “鶏頭”と書きます。小さな花が集まって、あのようなかたちになっています。

私が子どものころから道ばたでよく見かけましたが、独特なかたちや濃厚な赤の色合いがちょっとグロテスクにも感じられました。指で触れると表面はかさかさとしているのに、触り続けていると湿ってきて、赤い汁がにじみ出てくるのも不思議でした。ちなみにこの汁は、昔は染料として使われていたようです。日本で一番古い歌集『万葉集』にも、「わが家でも種をまいて栽培しようかな」という内容の歌があります。

最近は品種改良された園芸用のケイトウもたくさん見られるようになりました。オレンジや黄色、ピンクなど親しみやすい色合いで、かたちも美しく整っています。とさかにするには洗練されすぎていて、ニワトリもとまどっているのではないでしょうか。

文・画 村山尚子

夏になると都心でもアブラゼミの鳴き声は聞かれますが、自然豊かなこの町ではその数がひときわ多いように感じられます。

飛ぶのは上手でないのか、アブラゼミが道路に落下し、ひっくり返ってじたばたしている姿をよく目にします。車にひかれたり猫にちょっかい出されたりしないよう助け起こすのは、私の夏の日課です。まず人差し指を彼らのお腹のあたりに近づけます。するとアブラゼミは六本の脚でキュッとしがみついてきます。そのまま体を起こしてあげると、「ふぅ、助かった」というように安心した様子を見せ、ひと心地つくとピュッとまた元気に空へ飛び立って行きます。

ちなみに、お腹に発声のための弁があるのがオスで、ないのがメスです。飛び立つ前に、私は彼らに「かっこいいよ!」「かわいいよ!」とポジティブな声かけをします。成虫になってから二週間の残り時間を、少しでも自信を持って生き生きと過ごしてほしいと願うからです。

文・画 村山尚子

目の覚めるようなピンクや紫の色で初夏の風景を彩るサツキの花。サツキはツツジの一種で、「サツキツツジ」の略です。ツツジの多くは五月に咲きますが、サツキは六月(陰暦の五月。皐月)に咲くことから、区別するためにそのように名づけられました。

どちらも花が咲き終わった直後に 剪定(せんてい。枝をはさみで切りそろえること)を行います。すると夏には枝先に来年のための花芽がつきます。もちろん剪定はそのためだけでなく、木のかたちが整えられることで、枝どうしがぶつかって傷つかずにすんだり、また、葉の日当たりや風通しがよくなることで、病気や虫に入り込まれるのを防いだりすることができます。

この町を散歩していると、まあるく刈りこまれた、手入れの行き届いたツツジやサツキが家の庭や生け垣にあるのをよく目にします。その家の人たちにかわいがられている幸せなツツジやサツキを見ると、私の気持ちもまあるくなります。

文・画 村山尚子

通学中の小学生たちが道ばたの植えこみをのぞきながら、「わー、何これ!」「気持ちわるい!」と言っていたので、「テントウムシの幼虫だよ」と教えると、「えー!?」と大変おどろいた様子でした。

お天道さまにちなんだ名まえを持ち、晴れた空をブーンと元気に横切るテントウムシ。まるくてつやつやとした羽には赤い色が使われ、かわいらしい水玉模様までついていて、明るく華やかな外見です。しかし幼虫のころの姿は、黒々として、背中は蛇腹のようになっており、おどろおどろしいとげまで生えています。草の茎や葉の上で細長い体をもぞもぞとさせている、まるで何か悪さでもしているよう。これがまさかあのテントウムシの成虫になるとは想像もつきません。

けれども、テントウムシは成虫も幼虫も、草花や作物を荒らすアブラムシを食べてくれる益虫。一見悪そうなお顔のテントウムシの幼虫を、あわててつまんでポイしないようお気をつけ下さい。

文・画 村山尚子

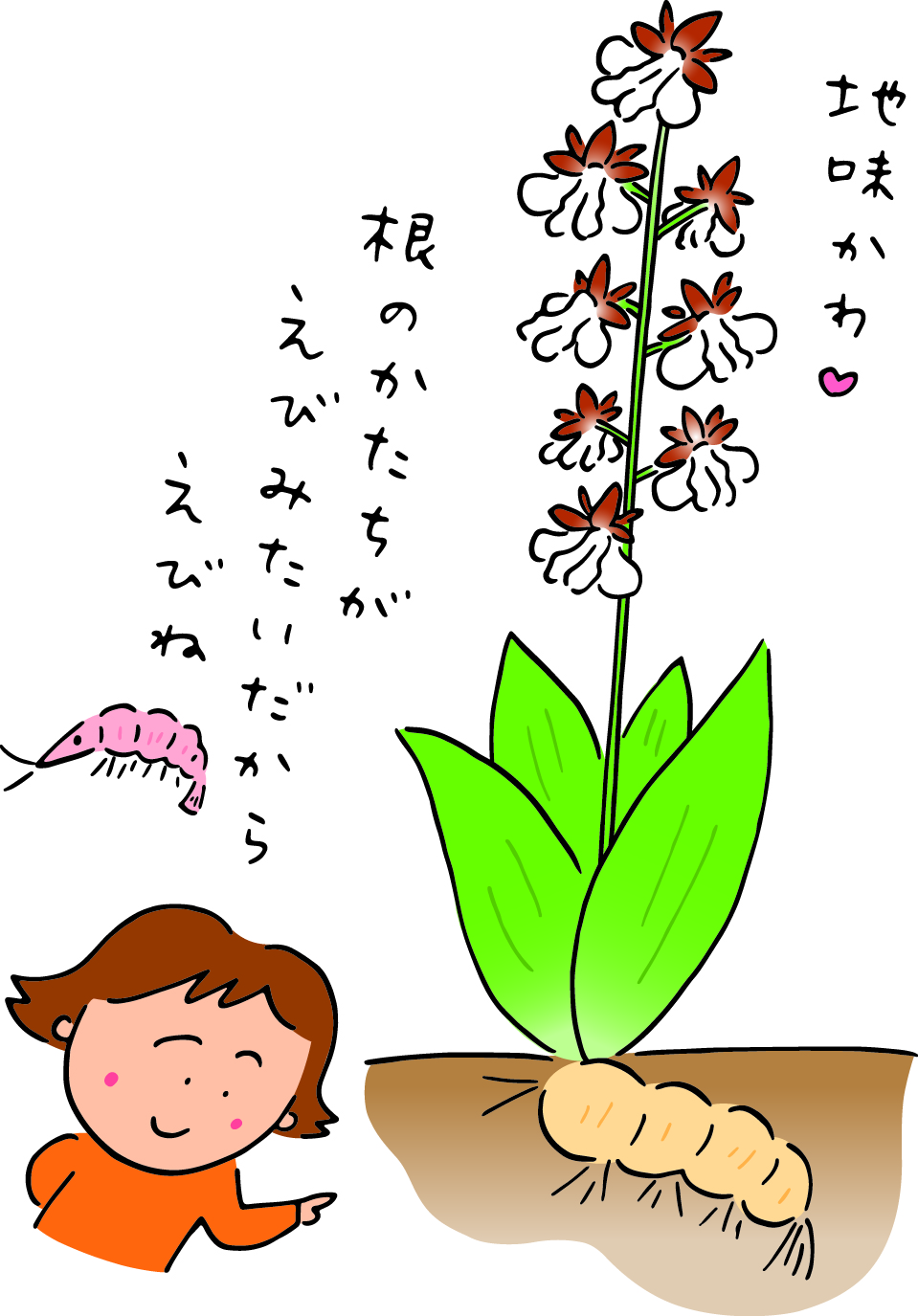

えびねの花はラン科らしく、とてもかわいらしいかたちをしていますが、小さめで、白とえび茶の色でできていて、少し地味な印象です。性格もつつましやかで、日陰の暗く土のしっとりしたところを好み、群れることはなく、互いに距離をとりながら咲きます。

本町田にあるえびね苑を「日本一ひかえめな花畑」と私はひそかに呼んでいます。苑内は鬱蒼とした林になっていて、木々の根元に自生のえびねなどがまばらに咲いています。訪れた人たちは林の中を歩きながら、えびねを探すようにして観賞します。木陰に物静かに立つえびねにふと木漏れ日が当たると、花が優美に光ります。今年のえびね苑の開苑は四月二十日から五月六日です。

ラベンダー畑やチューリップ畑など、花の色のあざやかさと数の多さで人々を魅了する花畑もすてきですが、えびね苑の落ち着いていて、ほっとさせてくれるかんじも私は大好きです。

文・画 村山尚子

暦の上の「啓蟄(けいちつ)」は「気候があたたかくなってきて、冬ごもりしていた土の中の虫が外に出てくる日」とされ、今年は三月六日に当たります。虫だけでなく、トカゲの仲間のカナヘビも外に出てきます。

この町でも庭先や道路でよく見かけられるカナヘビ。夏には人の足音が聞こえただけですばしこく逃げますが、啓蟄のころは、寝起きなのとまだ寒いのとで、ぼーっとしており、動きも緩慢です。

陽だまりで寝ぼけているカナヘビの前に、私はそっと手を差し出します。すると、ぬくもりに引き寄せられるように、カナヘビはそろりそろりと手に乗ってきます。そして「はぁ、ここはあったかいなぁ❤」としばらく心地良さそうにしていたかと思うと、だんだん下まぶたが上がってきて、ついには二度寝を始めてしまいます。その寝顔は愛らしく、私の手に触れるカナヘビの細くて冷たい指があったまるまで、ずっと眺めていたくなります。

文・画 村山尚子

つやつやとした濃い緑色の葉の間に、赤やピンクの花をいくつも咲かせる椿。枯れ木や枯れ葉など茶色が目立つ冬の視界に、椿はあざやかな色を差してくれます。

花の中央には、おしべが筒のように並んでおり、その底には蜜がたっぷりとたまっています。これはメジロなどの野鳥のごちそうになります。

なかでもヒヨドリの食べっぷりは豪快。その筒にずぼっと顔ごと突っ込み、無我夢中で蜜を吸います。吸い終わって、ずぼっと出てきた顔は真っ黄色。くちばしはもちろん、頬や額のほうまで花粉まみれになっています。くしゃみひとつしないのが不思議ですが、花粉を振り払うでもなく、そのままで過ごしているので気にしていないようです。自分の顔がそんなことになっているのに、気づいていないのかもしれません。

ついでに、椿から「いつも受粉を手伝ってくれて助かるよ」と感謝されていることにも、ヒヨドリは気づいていないでしょう。

文・画 村山尚子

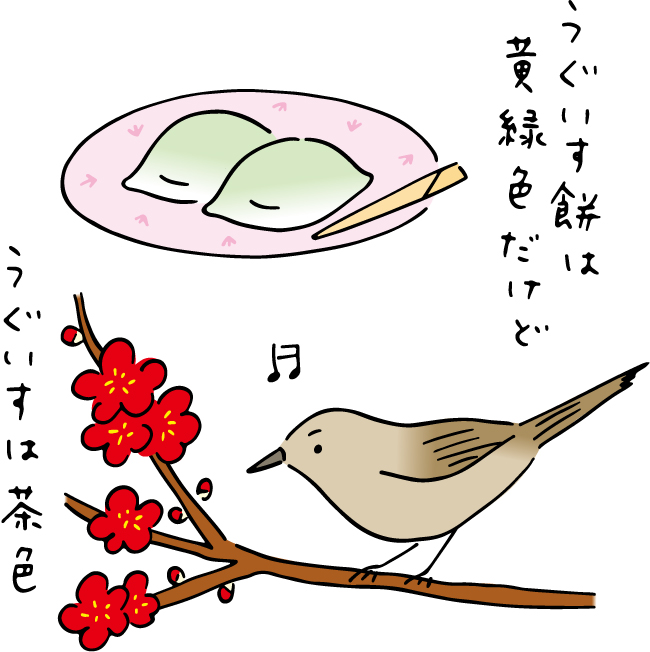

♪春は名のみの風の寒さや 谷のうぐいす 歌は思えど 時にあらずと声もたてず 時にあらずと声もたてず

唱歌『早春賦』の歌詞です。「ホーホケキョ」と春を告げたいうぐいすが「でもまだ寒いからなぁ……」とためらう様子、また、人々が「うぐいすはいつ鳴くのかなぁ?」と待っている様子が見えてきて、愛らしい歌です。

うぐいすは恥ずかしがり屋なのか、低木の茂みや竹やぶの中にいるのを好み、あまり姿を見せません。しかし、その歌声はよく通り、この町にも響き渡っています。

初音(はつね)は梅の花が咲き出す二月初旬くらい。でもそのころのうぐいすはまだ鳴き慣れておらず、「ホー……」で止まったり、「ホー……ピッチュ」と音程をはずしてしまうこともしばしば。「がんばれ!がんばれ!」と私は応援したくなります。

文・画 村山尚子

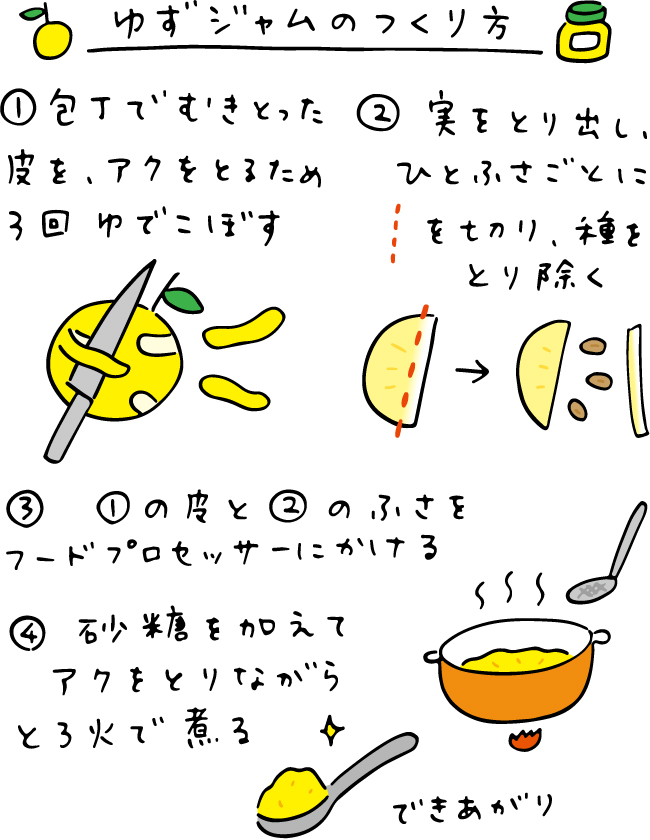

私の家の庭には、ゆずの木があり、二メートルほどの高 さなのですが、毎年百も二百も実をつけます。とげのある枝に手こずりながらも全て収穫し、ご近所に配ったり、薬味にしたりお風呂に浮かべたりして活用しています。

また、ジャムも作ります。年末、台所をゆずの清々しい香りでいっぱいにしながら、黙々と切ったり煮たりなどをしていると、一年の穢れも浄化されるような気がします。黄金色に仕上がったゆずジャムは輝いて美しく、パンにのせて食べると、ほのかな苦みが後をひきます。びん詰めにすれば保存がきき、年を越しても楽しむことができます。

この町では庭や玄関先にゆずを植えているお宅をよく目にしますが、収穫されずに、実が地面に転がっていることも少なくありません。「もったいないなぁ……。ジャムにしたいなぁ……」と私は思ってしまいます。だからといって、勝手に収穫して持ち帰ったら盗っ人になってしまうので、自制しています。

文・画 村山尚子

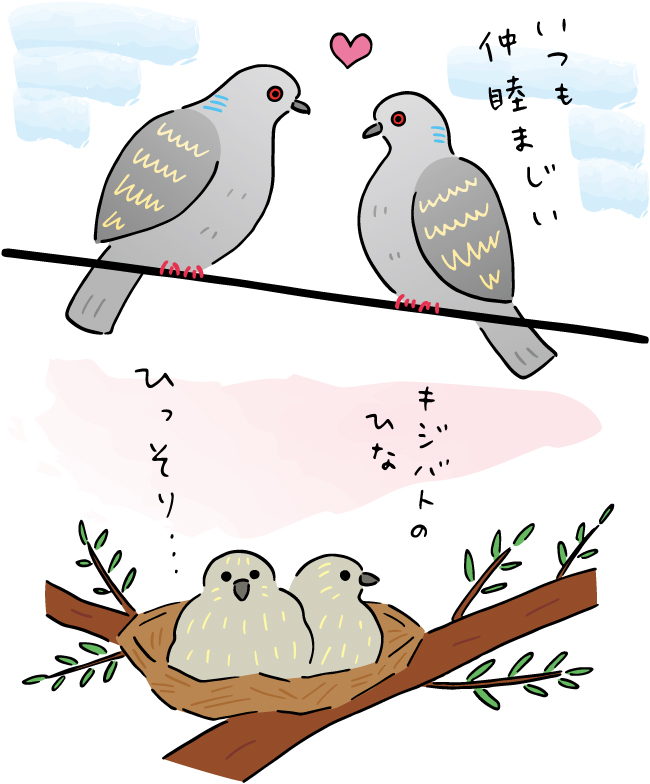

「クークー ポッポー」とやわらかな声で歌うキジバト。この町ではスズメと同じくらいよく見かけられる鳥です。性格もおっとりしていて、枝の上や地面をゆったりと歩きながら、種や実を優雅についばみます。いつも一羽で静かに、もしくは、つがいで仲良く、時を過ごしています。

この夏、商店街の、あるお店の入口横の木にキジバトが巣をつくりました。人通りの多いところですが、キジバト一家がおとなしいため、気づいている人はあまりいないようでした。お店の人も優しく、ひなたちが木の下に落とすふんを毎日快く掃除し、夜は外灯を巣のあたりだけ消したりされていたそうです。そして、ひなたちが無事に巣立った時は、うれしそうに顔をほころばせておられました。

と思ったら、その後の数日、ひなたちが巣に戻ってくつろいでいるのを何度か目にしました。そういった習性がキジバトには、まれに確認されるそうです。 そのひなたちも、よっぽどそこが居心地よかったのでしょう。

文・画 村山尚子

黄葉したイチョウの木の下で地域猫と遊んでいたら、風に吹かれてギンナンの実がぱらぱらと落ちてきました。その実がさくらんぼのようでかわいかったので、拾い上げて手の中で転がらせていると、ふと思い出しました。「あれ?これって触るとかぶれるんじゃなかったっけ……」。私は猫にさよならも言わず、手を洗うためにあわてて家へ戻りました。

串焼きにしたり茶わん蒸しに入れたりなどして食べられるギンナン。こくがあっておいしく、栄養も豊富です。この食用の部分は、においのある柔らかな皮をむいた中の、さらに、ラグビボールのかたちの硬い殻の中に入っています。その皮のほうにアレルギーを起こす成分が含まれていて、人によっては触るとかぶれてしまうことがあるのです。

さて、ギンナンの実を触った私のその後ですが、しばらく戦々恐々としていたものの、すぐに手を洗ったのが功を奏したのか、かぶれずにすみました。

秋の風物詩であるギンナン拾いですが、その際は手袋などして、素手で触らないよう注意なさって下さい。

文・画 村山尚子

赤いトンボのアキアカネは、夏を山や高原などの涼しいところで過ごし、秋になると平地に下りて来ます。この町にもやって来て、特に玉川学園三丁目の子ども広場ではたくさん見られます。

指先にアキアカネを止まらせていると、広場の子どもたちが「わぁ、すごい!」と目を丸くしてくれるので、私は大人げなく得意になります。

キアカネは見晴らしの良い、例えば木の枝先やフェンスの上などの高い位置に止まるのを好みます。また、自分のお気に入りの場所を決めると、そこに何度も止まりに来ます。なので、その場所の少し高い位置に人差し指を立てて待っていると、ひと回りして戻って来たアキアカネが、指先にチョンと止まってくれるのです。

そしてそこで、傘を閉じるように羽をぺたんと下げてくれたら、くつろいでいるしるし。アキアカネに信用してもらえたようで、私はうれしくなってしまいます。

文・画 村山尚子

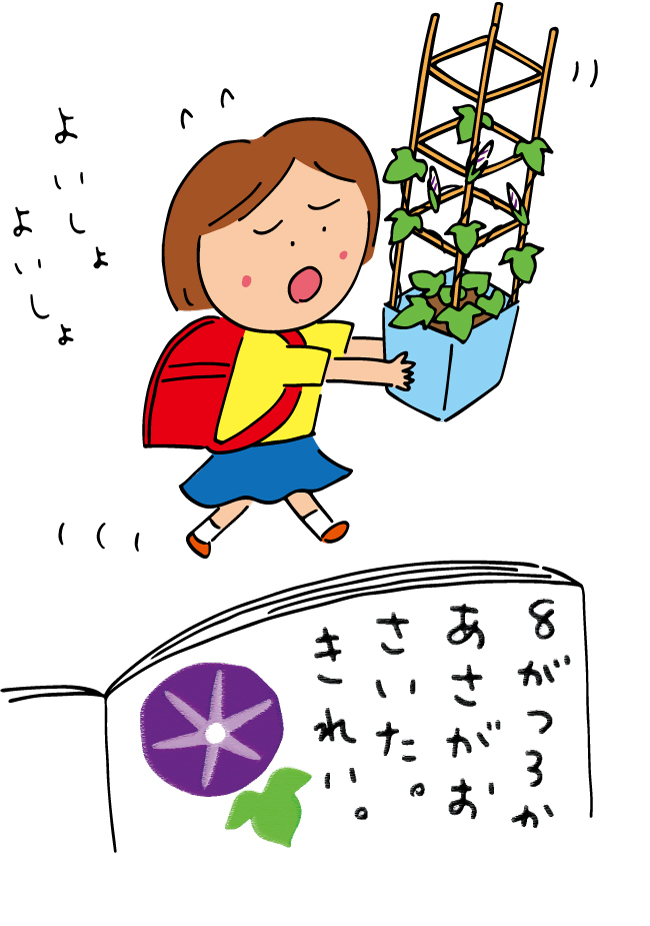

近くの小学校では一学期の終わりに、一年生たちが朝顔を持ち帰ります。支柱を立てたプラスチックの鉢を両手で抱えて慎重に歩く姿に、35年前の自分を重ねてしまいます。持ち帰った朝顔が、紫色の花を咲かせてうれしかったこと、その花の中を虫眼鏡でまじまじとのぞいたことなども思い出されます。

なぜ朝顔が小学校で教材として選ばれ続けるのかというと、丈夫で育てやすいからです。暑さに強く、土質もあまり選びません。また、茎がつるなので、くるくると支柱に巻きつくのも面白い。花は柔らかいため押し花にしたり、色水を作って遊ぶこともできます。朝にだけ咲くその特性は、夏休みの早起きの習慣づくりにも役立つかもしれません。

学芸会が行事からなくなったり、英語の授業が行われるようになったりなど、その小学校でも、私が通っていたころとはいろいろなことが変わっていますが、変わっていないものもあると、なんだかほっとします。

文・画 村山尚子

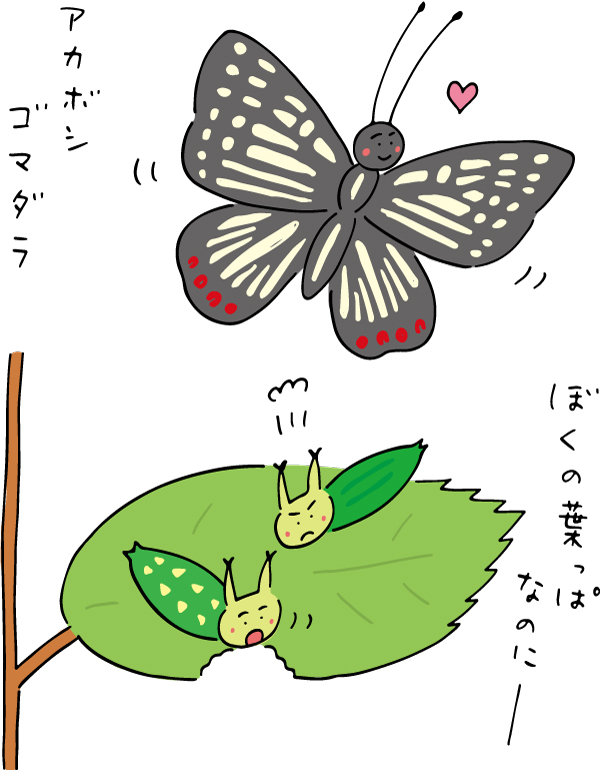

アゲハが飛んでいると思ったらアカボシゴマダラだった、ということがここ数年よくあります。九〇年代に中国から持ちこまれたものが放たれたようで、それ以降、関東を中心にその数がどんどんと増え、要注意外来生物にも指定 されている蝶です。

幼虫はエノキの葉を食べますが、同じくそれを食べる在来種の蝶の幼虫と取り合いが起こり、その結果、在来種のほうの数が減ってきてしまっているのは残念なことです。

とはいえ、アカボシゴマダラは人懐こくてかわいらしくもあります。近づいても、アゲハのようにパッとすぐ逃げ ることもなく、カメラの接写にも快く応じてくれます。機嫌のよい時は手に乗り移ってくれることもあります。アカボシゴマダラに罪はないのに……と切なくなります。

新しいものが入ってきて、多様なものが共生し合うのは楽しいことですが、もともとあったものの存在がおびやかされたり、そこにあった良さが失われてしまうのはもったいないこと。単純に数の問題かなとも思いますが、悩ましいです。

文・画 村山尚子

この町では、住宅の庭や道ばたの花だんにアジサイがよく植えられています。それらを見ながら道を歩くことは、梅雨の日の楽しみになります。

ガクアジサイは花(正確には萼〈ガク〉。葉が変化したもの)が輪のように並んでいます。王冠のようで愛らしいです。テマリアジサイは花がボール状に並び、こんもりとしています。

これらは昔ながらのものですが、近ごろは園芸品種が増え、個性さまざまなアジサイを目にすることができます。花が八重になった華やかなもの、花びらが細長くて涼しげなもの、また色も、目の覚めるような深紅であったり、花びらに白いふちどりのあるツートーンカラーであったりするものもあります。

ことに人気なのはカシワバアジサイではないでしょうか。葉はカシワに似て、花は円すい形に並びます。そして花の色は真っ白。まるで大きなソフトクリームのようで、かぶりついてみたくなります。

文・画 村山尚子

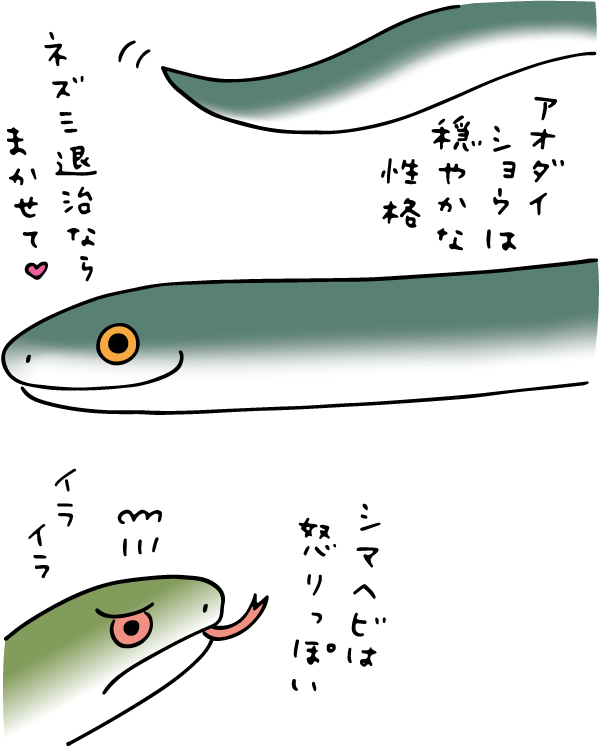

子どものころ、うちの庭には1匹のアオダイショウが住んでいました。

家族で巣穴の入口にお酒を置いて崇めたり、かと思えば、メジロの卵を丸のみしているのを叱ったりなどして交流をしていました。でももうここ20年は見かけていません。

アオダイショウは目がまんまるで、かわいらしい顔をしています。性格も穏やか。背中をそっとなでると、うれしそうな顔こそしませんが、怒ることもありません。姿が少し似ているシマヘビは、目がつり上がっていて性格も荒々しいので注意が必要です。

数年前、芹ヶ谷公園を散歩していると、茂みからがさごそと白いアオダイショウが現れました。このように色素をもたずに生まれてくるもの(アルビノ)がごくたまにおり、日本では古来から「白へび」と呼ばれ「神の使い」とされてきました。地元でお目にかかれるなんて、とてもラッキーでした。

文・画 村山尚子

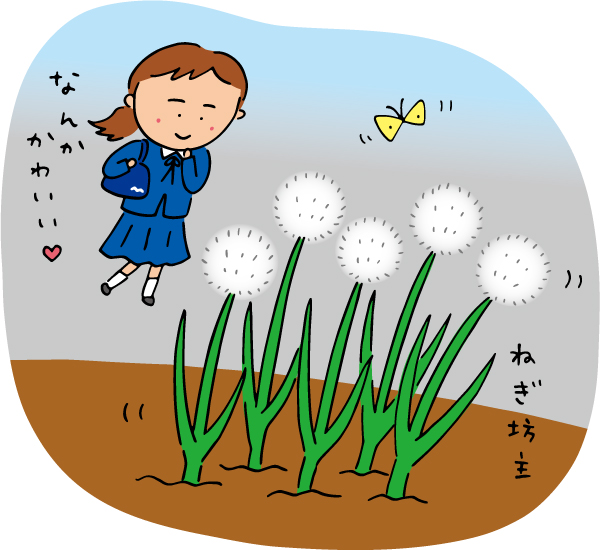

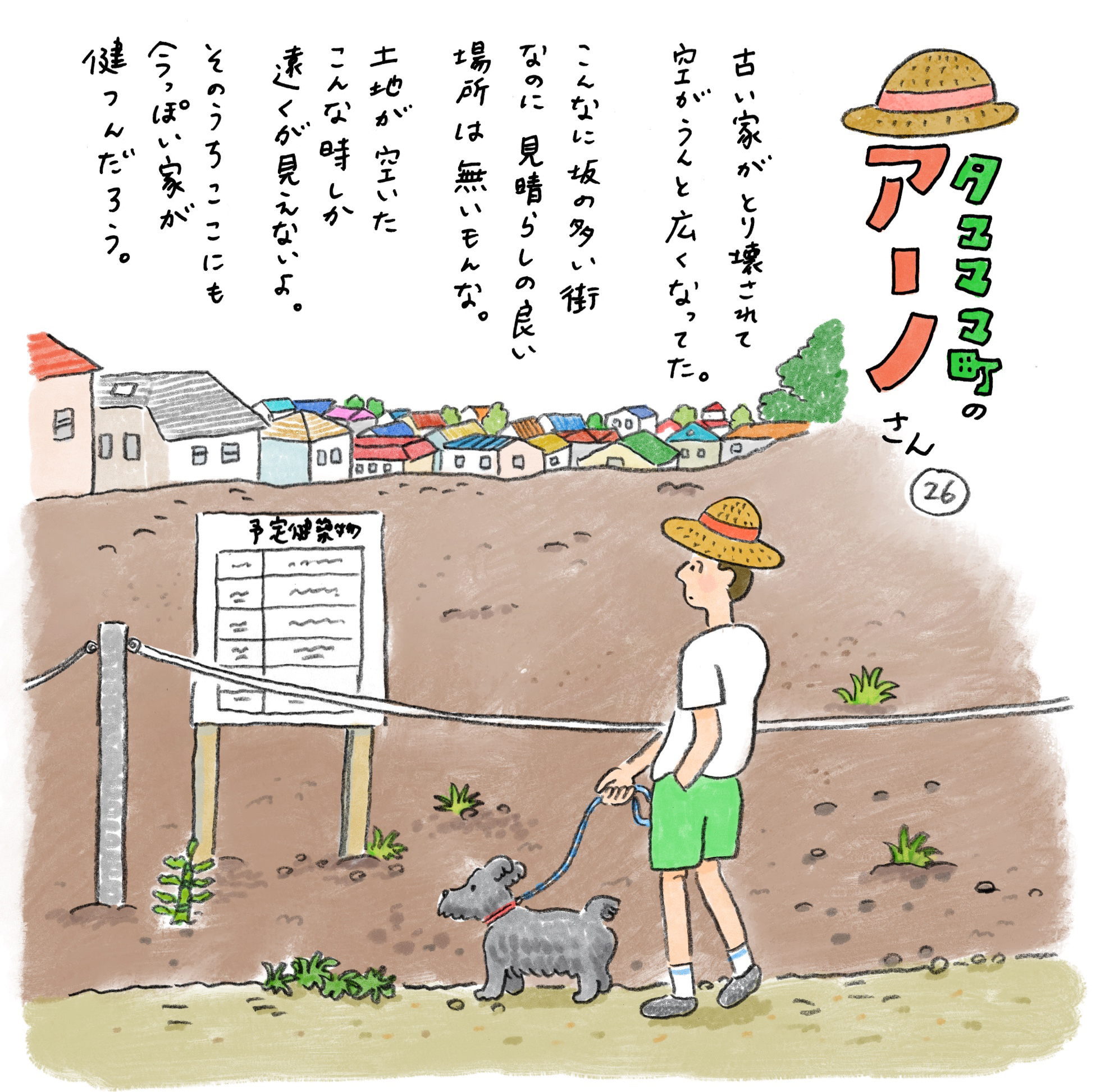

私が高校生のころ、自宅から駅までの道のりには畑がたくさんありました。晩春になると、収穫されずに残っているねぎの、伸びきった葉のてっぺんに、白くてまんまるのものがのっかっているのをよく目にしました。そのまんまるがふさふさとしていてかわいらしいのと、細長い葉との組み合わせがアンバランスで不思議なのとで、私は思わず通学の足を止めて見入ったものです。それがねぎの花であること、また、「ねぎ坊主」というゆかいな名前がついていることは後々知りました。

ねぎ坊主たちが春風にぽんぽんと揺れていたあたりは今は住宅となっていますが、ほんの二十年前にはそんなのどかな風景がこの町にはありました。

最近は花屋さんに行くと、ねぎ坊主が切り花として売られているのを見かけます。“アリウム(Allium)”だなんて、おしゃれな名前をつけられたりしています。

文・画 村山尚子

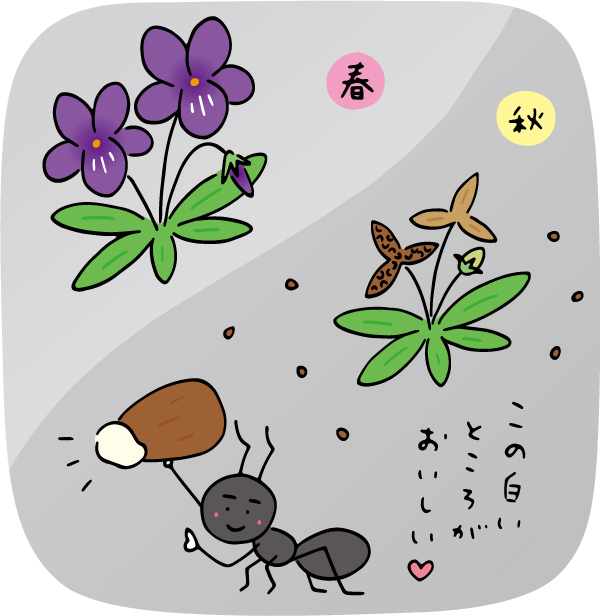

道路や石塀の割れ目から、すみれがちょこんと顔をのぞかせていると、「かわいらしいあなたがなぜこんなところに!?」と思わず問いかけたくなります。

すみれは花を咲き終えると実をつけます。実は熟すと中に詰まっている種をはじき飛ばしますが、その距離はせいぜい3m。そこに蟻がやって来て、種を運び始めます。というのも、すみれの種には蟻の大好物である白いゼリーのようなものが添えられているから。その道すがら、ゼリーが種からぽろっとはずれると、蟻はゼリーだけを巣に持ち帰り、種をその場に置いておくのです。やがて春になり、種はそこに根を下ろします。すみれが思わぬところで花を咲かせるのには、そういう経緯がありました。

ごちそうをもらってうれしい蟻と種を遠くに運んでもらって助かっているすみれ。知らず知らずのうちに、両者は支え合って生きています。

文・画 村山尚子

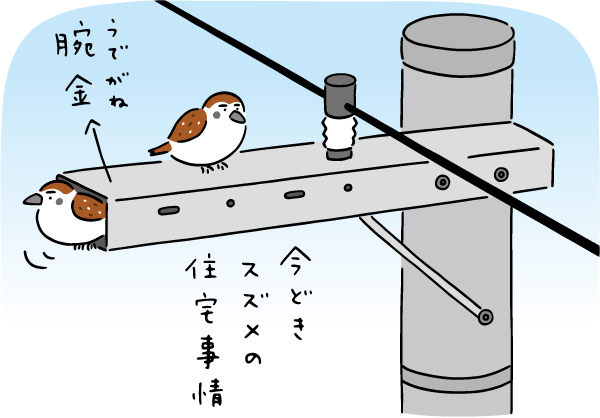

『スズメ』 「スズメが逃げちゃった!かごの中に入れていたのに……」と言って泣いていたのは、『源氏物語』の中の若紫です。また、清少納言は『枕草子』の中でこう述べています。「心ときめくものは、スズメを飼うこと」「チュチュチュと呼ぶと、跳ねながら寄って来るのがかわいい」。平安時代、スズメはペットとして人々に愛されていました。

現在ではもちろん、飼うことは禁止されています。スズメのほうも人に対して、いつもおっかなびっくりとして、一定の距離を置いているようです。

散歩中にふと電柱を見上げると、細長い部品の中をスズメたちが出入りしているのをよく目にします。腕金(うでがね)と呼ばれる中空の部品で、そこに居を構えるのが、どうやらこの町のスズメたちのトレンドなのでしょう。

かごの外へ飛び出たスズメたちは、時代にうまく合わせながら、なかなかたくましく生きています。

文・画 村山尚子

冬のコートを着て、この町を歩いていると、ふっと鼻をかすめる清らかな香り。

「……春が来る!」

私は犬のように鼻をくんくんとさせながら、思わず小走りになります。香りのもとをたどっていくと、そこには咲き始めたロウバイの花。透き通った黄色の花びらの向こうに明るい春の陽が少し見え、はしゃぎたい気持ちになります。

ロウバイを漢字で書くと「蝋梅」。蝋細工のような繊細で美しい花であることから、そう言われます。しかし梅の仲間ではありません。花のかたちが似ていて香りも良いので、名前に入っているのでしょう。花の咲く時期も、梅よりやや前になります。

忠生公園にはロウバイ苑があります。八十本のロウバイの中央に立つと、四方八方から漂う香りに、やはり私はまた犬のようになってしまいます。小走りになって、あっちの花をくんくん、こっちの花をくんくん。もし私にしっぽがあったら、ちぎれんばかりに振っているでしょう。

文・画 村山尚子

文・画 本田 亮一

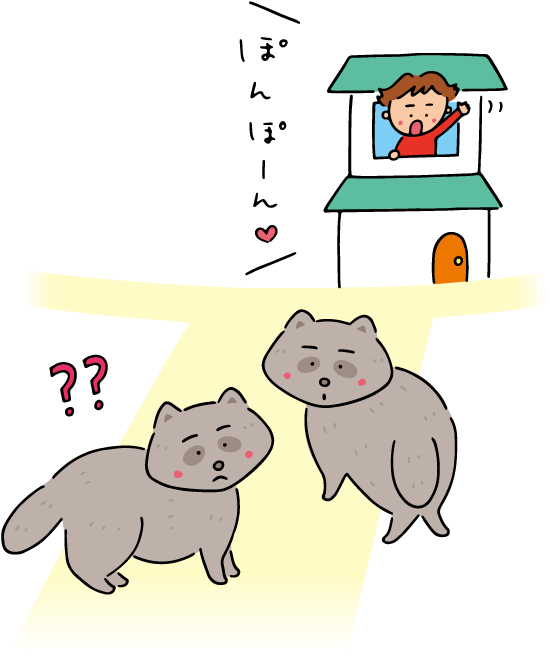

ある冬の日の早朝、窓を開けると向こうの道路に猫の後ろ姿がふたつありました。いや、猫にしてはお尻が丸くて、しっぽも太い。タヌキでした。親子か夫婦かはわかりません。

猫なら「にゃーん」と声をかけますが、はて、タヌキなら… … と少し悩み、さしあたり「ぽんぽーん」と呼んでみました。すると二匹はこちらを振り返り、きょとんとした顔をし、そのまま私たちは三十秒ほど見つめ合いました。そして彼らはまた前を向き、あわてるふうでもなく去って行きました。タヌキは夜行性ですから、家路の途中だったのかもしれません。

クマやカエルのようには冬眠しないタヌキですが、寒さをしのいで岩かげや縁の下などにこもりがちにはなります。それでも暖かい日には、このように出歩くこともあるようです。

タヌキが目撃されることの多いこの町。ぜひ声をかけ、心の交流をしてみて下さい。もし「ぽんぽーん」よりもタヌキの琴線に触れる良いかけ声があったら教えて下さい。

文・画 村山尚子

クヌギやカシ、コナラなどのブナ科の木の実を総称してドングリといいます。細長いもの、丸いもの、無地や縦じまなど、木の種類によってかたちも模様もさまざま。この町は住宅街にも木が多いので、道ばたにころころと転がっているのがよく見かけられます。

縄文時代の人々にとってドングリは大切な食糧のひとつでした。拾い集めては土の中の穴に貯蔵していました。日本各地の遺跡から、その穴が発掘されています。どのように食べていたのかというと、殻をむき、石ですりつぶして粉にし、それを練って丸めて、焼いていたようです。

このクッキーのようなものも、いくつかの遺跡で発見されています、大人になった私はもう、子どものころのように道ばたのドングリを拾うこともしなくなりました。

文・画 村山尚子

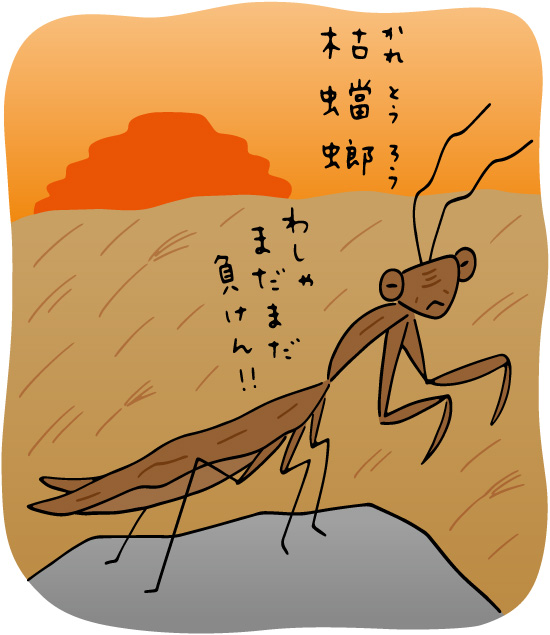

カマキリは春に生まれ、夏に成虫になります。

初秋、成熟した大きな体で庇(ひさし)や枝の上などの高みに立ち、鎌をもたげて悠然と世をのぞむ姿には威厳がただよいます。

私は思わず「ハハーッ」とひれ伏したい気持ちになります。

「カマキリ」は漢字で「蟷螂」と書き、「枯蟷螂(かれとうろう)」は初冬の季語。カマキリの羽がすっかりかさつき、よれて、まるで枯草のような風情となったさまを表します。詫び寂びの感じられる美しい日本語です。

冬の寒さには本来は耐えきれないはずのカマキリですが、温暖化の影響か、近年では年が明けても見かけられることが多くなりました。

しかし枯蟷螂となってもなお、震える足で草地や道路の低いところに立ち、悠然と世を見渡している姿には往年のころと変わらぬ威厳が満ち、そして私はやはり「ハハーッ」とひれ伏したい気持ちになるのです。

文・画 村山尚子

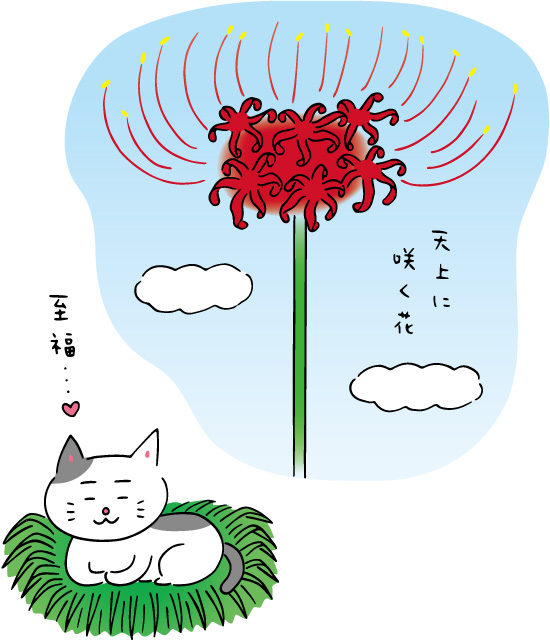

ヒガンバナは、お彼岸の時期に開花するのでそう呼ばれます。田畑や道ばたでも見られますが、お墓参りに行くと、ちょうどそこに咲いていたりもするため、“お彼岸の花”のイメージが持たれています。

別名「マンジュシャゲ」は大昔のインドの言語、サンスクリット語で、「天上に咲く花」という意味があります。神さまがこの花を地上に降らせたという伝説もあり、縁起の良い花とされています。たしかにヒガンバナの花には神々しい美しさがあります。

ウェーブのかかった細長い花びらは下向きに、長いおしべやめしべは上向きにカールしており、女性のよそゆきの髪型のような華やかさもあります。

ちなみに花が咲き終わると細長い葉が次々と出てきて、冬から春にかけて茂り続けます。ふさふさとしたその上に猫が乗っかり、心地よさそうに目をつむるのは風物詩でもあります。「マンジュシャゲ」の意味に、「ときどき、猫のソファ」とつけ加えてもよいのではないかと思うほどです。

文・画 村山尚子

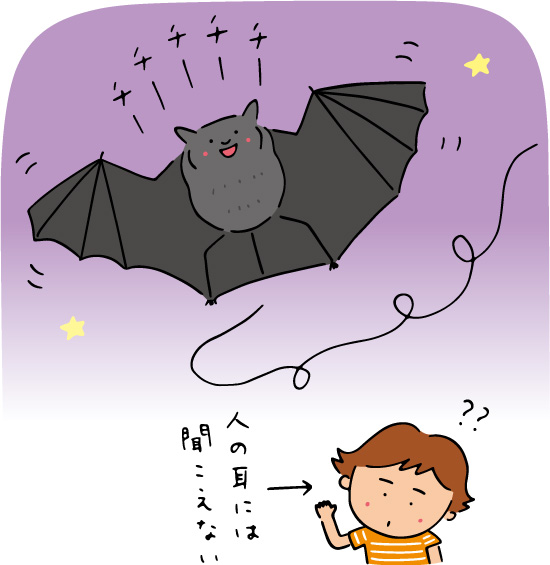

夏の夕暮れ、ふと空を見上げるとコウモリを目にすることが近年多くなりました。スズメほどのサイズの小型のコウモリで、温暖化の影響でこの町にも増えているようです。

コウモリがくるくると飛ぶのを見ていると、私は不思議な気持ちになります。それはなぜか … 。

コウモリは視力が良くないかわりに、超音波を出すことができます。

超音波とは、つまり“とても高い声”。それを獲物である空中の虫や、木や建物などの障害物へひっきりなしにぶつけ、はね返ってきた音で距離をとらえながらコウモリは飛んでいます。

その超音波はあまりに高い音域なので人間の耳で聞きとることはできませんが、実際には電車が走る音や犬が吠える声と同じくらいの大音量なのだとか。せわしなく羽を動かし、さかんに方向転換をしながら頭上を飛び回るコウモリ。にもかかわらず音はひとつとして聞こえない…

… そんなちぐはぐさが、背景の空の薄暗さもあいまって、まるで幻でも見ているかのような感覚に私をさせるのだと思います。

文・画 村山尚子

大賀博士によって縄文遺跡から発掘されたハスの実が花を咲かせたことは、世界中で大きなニュースとなりました。昭和二十七年のことです。このハスは株分けされ、現在は「大賀ハス」と名づけられて様々なところで見られます。

薬師池公園にもあり、花の見頃は七月下旬から八月初旬。私も眠い目をこすりながら見に行ったことがあります。というのも花が開くのは早朝で、昼前には閉じてしまうからです。最盛期の日曜には「観蓮(かんれん)会」が催され、訪れた方々にお酒やお茶がふるまわれます。

グラデーションのかかった艶やかなピンク色で、朝露も朝陽も受けとめる大きな器のような、優しい丸みをおびたハスの花。この美しさにはきっと、縄文人も心を動かされたに違いありません。子どもたちは目を見張り、奥様たちはキレイと言い合い、恋人たちは肩を寄せてうっとりとしたのではないでしょうか。

二千年の時を超え、大賀ハスは私たちのご先祖を近くに感じさせてくれます。

文・画 村山尚子

私にとって雨の日の楽しみはカタツムリに会えること。その長い触角をつんつんと触ると、迷惑そうな顔をして引っこめるのがかわいくてたまりません。

カタツムリはサザエやタニシのような水中の巻貝と同じ仲間。陸で暮らしてみたいと、水からとび出したのがカタツムリです。水中にいれば事欠かない水分も、陸では自ら求めなければなりません。だから雨の日に塀や葉の上でよく見かけられるのです。晴れた日には体から水分が奪われないよう、殻の奥に閉じこもります。殻の入口にラップのような薄い膜を張って密閉させるスキルも身につけました。

ちなみに、その殻を重くて邪魔だからと捨て去ってしまったのがナメクジです。常にじめじめしたところで過ごしているのはそのためです。

水中の巻貝、カタツムリ、ナメクジ。なんだか人間もこの三つのタイプに分けられそうです。私は…あまのじゃくのわりに破天荒にもなりきれないカタツムリタイプかもしれません。あなたはどのタイプ?

文・画 村山尚子

この季節になると、庭や空き地にぴんとまっすぐ立つネジバナをよく目にします。十五センチほどの茎に

ねじのように螺旋(らせん)状に花を咲かせるので、この名がつけられています。花は鮮やかなピンク色で、とても小さいのですが、よく見ると大変優美。蟻ほどのサイズになって、この絢爛豪華な螺旋階段を上り下りしてみたいと、私はつい夢想してしまいます。

ネジバナの別名は「捩摺(もじずり)」。かつて福島の信夫(しのぶ)という地方でつくられていた、ねじり模様の染め物の名に由来しているといわれています。この染め物については、百人一首の「みちのくのしのぶもぢずり誰ゆゑに乱れそめにし我ならなくに(訳・あなたが恋しくて、私の心も信夫の捩摺のように乱れています)」という歌でも触れられています。

残念ながらこの染め物の伝統はとうにすたれてしまいましたが、ネジバナの別名にいにしえの文化を感じることができます。

文・画 村山尚子

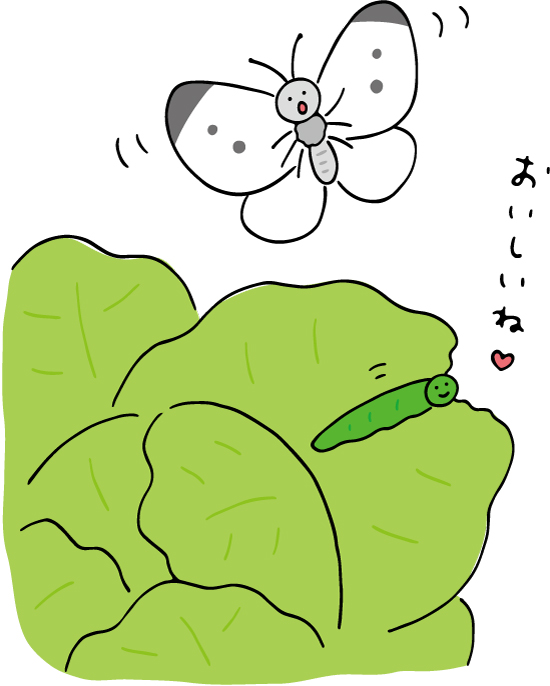

日あたりのよい畑や花だんでモンシロチョウがふわりふわり… とても春らしい光景です。

大昔にヨーロッパで生まれ、世界中に広がっていったといわれるモンシロチョウ。キャベツなどのアブラナ科の植物を好むのは共通のようで、デンマークでは「Kål sommerfugl(キャベツの蝶々)」、アメリカでは「cabbage white (キャベツの白ちゃん)」、イタリアでは「cavolaiaminore (キャベツのおちびさん)」などと呼ばれます。

もちろん農家の方々には、大切に栽培しているキャベツの葉をモンシロチョウの幼虫にかじられてしまうのは悩みの種でしょう。

でも消費者にとって、少々かじられたあとがあったとしても、それは無農薬のしるしになります。それに、そんなおいしくて体にもよいキャベ

ツをモンシロチョウたちにおすそわけできたなんて、すてきで楽しいことと私は思うのです。

文・画 村山尚子

この町の自慢の桜並木。これらは玉川学園の創立者、小原國芳先生と生徒たちによって、昭和の初めごろに植樹されたものです。小さな苗木ひとつひとつの根に土をかぶせながら、先生方は町の未来に思いはせられていたことと思います。

桜の寿命は六十年といわれていますから、それらのなかにはやはり、地域の方々の細やかなケアが欠かせないもの、また、残念ながらダウンしてしまったものもあり、さみしいかぎりです。

それでもなお、ごつごつとしたこげ茶色の枝から、つやつやとしたベージュの新しい枝が伸びていたりするのを見ると、まだまだやる気十分であるのが感じられて、ほっとします。そして春になれば、毎年忘れることなく、町全体をピンクにするほど、こんもりと花を咲かせてくれます。

私よりもずっと長い月日をこの町で過ごしてきた桜の木々。そんな強く美しい先輩方に敬服の気持ちを抱かざるをえません。

文・画 村山尚子

文・画 本田 亮一

就職活動をひかえた大学三年の春休み、この町を友人と散歩しながらこんなことを話し合いました。「もし二人とも職が決まらなかったら、お笑い芸人になろう」と。そして「コンビ名は……」と満開のハクモクレンを見上げて「モクレンズ、だね」。

「モクレン」は、白い花のハクモクレンや紫色の花のシモクレンなどの総称です。なかでも十五メートル以上の高さになるハクモクレンは春の花木として印象的です。つぼみのうちは、たくさんのゆで卵が枝のすみずみまで乗っかっているようでかわいらしく、また、厚みのある花びらが一斉に開くと、そのかぐわしさもあいまって、焦りをおぼえるくらいに圧倒されます。

さて、前述の二人ですが、夏になるころには、私は駆け出しのイラストレーターとなり、友人も無事に企業から内定をもらいました。かくしてお笑いコンビ「モクレンズ」は幻となりましたが、この時期のハクモクレンを見ると私は、現実逃避したくなるほど不安のほうがずっと大きい若者の心を思います。

文・画 村山尚子

お盆に雪をまるく盛って、そこに南天の実と葉をあしらえば……そう、雪うさぎです。子どものころ、こんな昔ながらの遊びをしました。赤くてつぶらな目をした雪うさぎはとても愛らしかったです。

枝がしだれるほどたくさんの実をつける南天は、花の少ない冬の散歩道に明るい色を足してくれます。その名が“難を転ずる”に通じることから、縁起のよいものとしてお正月の飾りにもよく使われます。

南天と名のつくのど飴がありますが、これは実を乾燥させて煎じたものが咳止めの薬として用いられてきたためです。また、葉には毒消しの効果もあるといわれ、料理に添える風習は今でも残っています。

わが家のお正月用の重箱には南天の絵が描かれています。なんだか新年も福がおとずれそうな気になりますし、ついでに、詰めたおせちでお腹をこわすような心配もなさそうで重宝しています。

文・画 村山尚子

お盆に雪をまるく盛って、そこに南天の実と葉をあしらえば……そう、雪うさぎです。子どものころ、こんな昔ながらの遊びをしました。赤くてつぶらな目をした雪うさぎはとても愛らしかったです。

枝がしだれるほどたくさんの実をつける南天は、花の少ない冬の散歩道に明るい色を足してくれます。その名が“難を転ずる”に通じることから、縁起のよいものとしてお正月の飾りにもよく使われます。

南天と名のつくのど飴がありますが、これは実を乾燥させて煎じたものが咳止めの薬として用いられてきたためです。また、葉には毒消しの効果もあるといわれ、料理に添える風習は今でも残っています。

わが家のお正月用の重箱には南天の絵が描かれています。なんだか新年も福がおとずれそうな気になりますし、ついでに、詰めたおせちでお腹をこわすような心配もなさそうで重宝しています。

文・画 村山尚子

みの虫はミノガという種類のガの幼虫です。

夏、お母さんのみのから出てきた裸ん坊の幼虫たちがまず初めにするのは、自分のみのを作ること。

木の葉をかじって千切り、口から吐く糸でそれらをかがって作ります。

体の成長に合わせて継ぎ足しや修繕をくり返し、みのをどんどん大きくしていきます。

そして寒くなると、みののてっぺんを木の枝や民家の軒下などにくくりつけて冬ごもりをします。

みのの中で小さくなりながら、春、立派な成虫になることを夢見て……。

「みの虫の音を聞きに来よ草の庵(芭蕉)」「みの虫の首ちぢめたる嵐かな(子規)」など俳句にも数多く詠まれ、昔から風物として親しまれてきたみの虫。ですが近年、外来種の寄生バエによって、その数はどんどん減ってしまっているそうです。

もしみの虫を見かけたら、彼らの息災と夢の成就を祈りつつ、どうかそっと見守ってあげて下さい。

文・画 村山尚子

どんな渋柿も、実の中にある種ができあがると甘く熟してきます。鳥たちに実を食べてもらい、種を遠くへ運んでもらおうという考えのようです。

日本には古くから、柿の実を収穫する際に、そのうちのひとつを枝に残す風習があります。その実を「木守柿(こもりがき)」と呼び、来年も豊作であるようにと願いをかけるのです。また、それには鳥たちにおすそ分けする意味も含まれているといわれています。

この季節、お散歩をしていると、実のなっている柿の木をよく目にします。しかし柿は背の高くなる木なので、下のほうは実がきれいに収穫されても、上のほうには、手もはさみも届かなかったのか、ひとつどころかたくさんの木守柿が残されていたりします。

とろとろに熟したそれらの実を鳥たちがうれしそうについばんでいるのを、私はただ指をくわえて見上げるばかりなのです。

文・画 村山尚子

文・画 本田 亮一

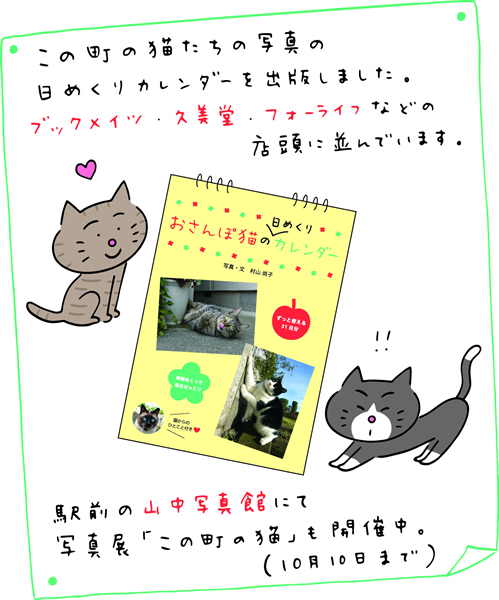

ほんの十年前まで、この町にはノラ猫がたくさんいました。彼らは痩せていて、ぼさぼさの毛をし、人を敵と思ってにらみをきかせていました。そして朝は生ごみを荒らし、夜になればギャーギャーと大騒ぎをしていたものです。

しかし今、ノラ猫の数は格段に減りました。人の暮らしと猫の健康を心配するこの町のボランティアさんたちのおかげです。ノラ猫がむやみに増えないように処置を施し、里親を見つけたり、または半ノラの地域猫にして食事の世話やブラッシングまでしたりして下さっています。

こうして人に愛情をかけてもらえるようになった猫たちは、人を仲間と思うようになり、お行儀も愛想もよくなりました。彼らの姿に癒される町の人も少なくありません。と同時に、ノラ猫が及ぼしていた人の暮らしの問題が減少しつつあることにもふと気づかされるのです。

「おはよう」とあいさつすれば「にゃ~ん」とこたえてくれる。そんな彼らと出会えるお散歩を、私も日々楽しんでいます。

文・画 村山尚子

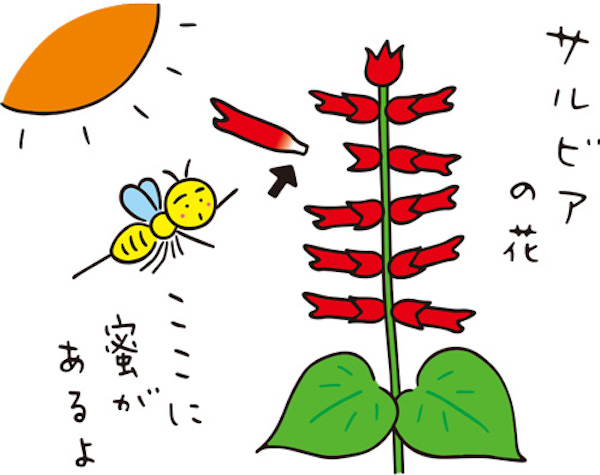

公園や道ばたの花壇などでよく目にするサルビアは、オリンピックの余熱冷めやらぬブラジルの原産。町田市では昭和四十七年に「市の花」に制定されました。活気あふれる町のイメージとぴったりだからということです。

まっすぐに伸びた茎から四方に飛び出す真っ赤な花は、今にも踊り始めそうなほどエネルギッシュ。たしかに明るくノリの良い南米の雰囲気がただよいます。筒状のその花をぽんっと引き抜けば、根元はスポイトの先のようなかたちをしていて、ここを吸うと甘い蜜を味わうことができます。

私が小学生だった三十年前も、学校の花壇にはサルビアがたくさん植えられていました。ある日、これらに蜜があることを私は得意げに級友に教え、味見をさせてあげようと花に手を伸ばしました。するとその級友から「だめだよ!花壇の花を取っちゃ!」と注意され、大いに恥じ入ったものです。甘いと思ったら苦い、けれど今となっては微笑ましい思い出です。

文・画 村山尚子

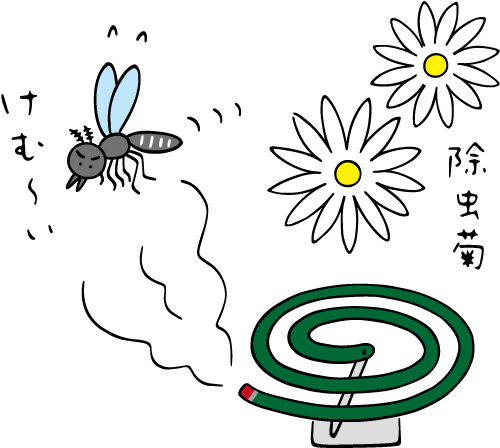

草木の多いこの町は、やはり都心に比べて蚊が多いようです。夏になると私も、どこからか家の中に入ってきた蚊に毎日のように刺されています。

清少納言は『枕草子』のなかで蚊を「にくきもの」と述べています。日ごろは小さな虫を愛でる私ですが、さすがにあの刺された後の耐えがたいかゆみを思えば、その意見に賛同してしまいます。ちなみに平安時代には、木の枝や葉などを焚き、煙で蚊を追い払っていたとのこと。

私はといえば、蚊取線香を愛用。天然の除虫菊を粉にして練りこんだ昔ながらのものです。日本では明治時代から使われるようになったそうですが、蚊取線香を焚くと、どこかなつかしい思いがするのは、遠い先祖より受け継がれる感覚なのかもしれません。

立ちのぼる煙と香り、それらを散らす温い風。これぞまさしく日本の夏の風物詩。と思えば、にくき蚊もその演出に一役買ってくれているといえる……かな?

文・画 村山尚子

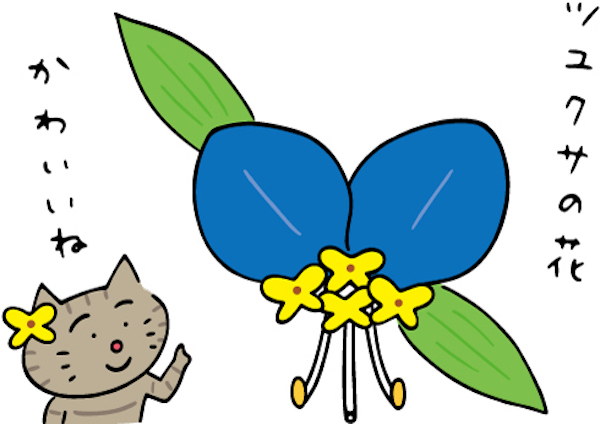

いつも道のすみっこにいて、背丈も低いツユクサ。その小さな花に顔を近づけ、よくご覧になってみて下さい。

涼しげな青い花びら二枚に、あざやかな黄色いリボンのかたちのおしべが四つ、そして白くつややかな、絹糸のようなめしべやおしべが三本。とても愛らしいですよ。

しかし、その花は一日限り。朝に開いたと思ったら昼には閉じ始め、夕にはすっかり閉じてしまい、もう二度と咲くことはありません。

愛らしい、なのに、はかない……だなんて、私のこころをくすぐってやみません。

踏切待ちをしている時、ふと線路わきの草むらをのぞくと、ツユクサの花を見つけることがあります。

貴重な瞬間に出会えたことをよろこび、私は思わずしゃがみこんで、花をながめます。うっとりしたり、写真を撮ったりなどしていると、遮断機が上がったのにも気づかず、ついつい向こうへ渡りそびれてしまうほどです。

文・画 村山尚子

この時期になると東南アジアのほうからいっせいにツバメがやって来ます。

どうやら“日本は子育てするのにいいところ”と評判のようなのです。

なぜなら、えさになる小さな虫が多いから、それと、人が優しいから。

鳥にしてはめずらしく、ツバメは人の往来のあるところに巣をつくります。

それもこれも「人が守ってくれる♡」と思っているからなのです。

なにかと気にかけてくれるし、ときには猫やカラスを追い払ってくれると、すっかり信頼しているのです。

この町にも毎年、駅の構内やお店の軒先に巣が見られます。

こちらとしても、すいすいと空中を滑り飛ぶ親鳥の姿や、巣の中でお利口に待っているひなたちの様子に、目を楽しませてもらっています。

それに、「ツバメの巣がつくられたところにはいいことが起こる」なんて言い伝えもあります。

巣からフンをポイ捨てするのも、かわいい甘えんぼさんのすることと思って、どうか大目にみてあげて下さいね。

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

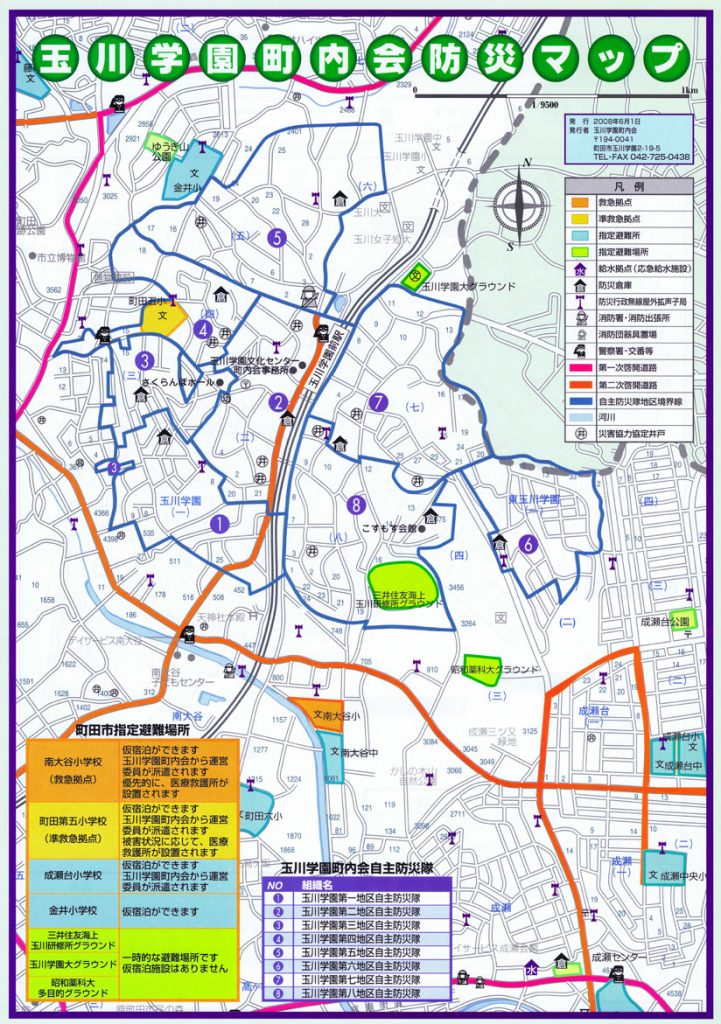

玉川学園町内会は第一から第八地区に分かれ地域活動に取り組んでいます。ここでは第一地区から第八地区の最新情報をお知らせしています。

玉川学園町内会が考える8つのテーマ「防犯・防災」「行事・催し」「お役立ち」「子育て・シニア」「環境・資源回収」「集会施設」「交通・見守り」「地区」があります。ここでは各テーマの最新記事をお知らせしています。 ※「地区」の情報は「各地区より」をご覧ください。

文・画 本田 亮一

文・画 本田 亮一

ここでは町内会からのお知らせ、緊急や広報関連の最新記事などをお知らせしています。